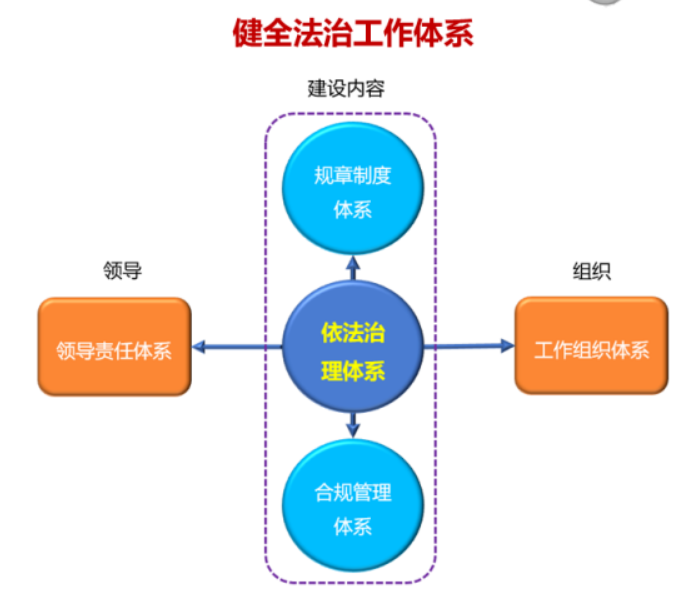

依法治理体系是五大工作体系的中心和重心

《关于进一步深化法治央企建设的意见》(以下简称“《意见》”)提出:要着力健全领导责任体系、依法治理体系、规章制度体系、合规管理体系、工作组织体系。

依法治理体系、规章制度体系和合规管理体系属于法治企业建设的内容。

领导责任体系和工作组织体系属于法治企业建设的领导组织保障。

如图1所示:依法治理体系处于五大工作体系和三大内容体系的中心位置,规章制度和合规体系都为健全规范的公司治理所必备。

与此同时,在现代企业制度下,没有健全规范的依法治理体系带动、支撑和保障,也难有健全有效的规章制度和合规体系,依法治理体系也是五大工作体系和三大内容体系的重心。

图1:国企法治建设五大工作体系

在着力健全法治五大工作体系时应秉要执本,瞄准依法治理体系重点发力,有利于健全五大工作体系、提升五大能力时事半功倍。

健全依法治理体系时应当高度重视公司章程的基础性作用,格外重视股东行权或集团管控方式的法治契合度。

定好、用好章程,夯实依法治理之基

《意见》强调:高度重视章程在公司治理中的统领地位,保障章程依法制定、依法实施。

国企改革越深入,依法治企越重要,这一点从近几年对公司治理机制的十六字方针变化中就可以看出:

定位清晰、权责对等、运转协调、制衡有效 【国发〔2015〕54号】

各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡 【国办发〔2017〕36号】

权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡 【2020中央深改委】

“权责法定”现已成为公司治理要求的排头兵。

公司章程是现代公司制度体系的内部根本大法和治理基础设施,其基本结构和治理要素本身具有较强的法律强制性,同时国家法律法规尤其是公司法为公司在合规前提下依法自治留出了很大空间。

熟悉公司法的朋友们一定对公司法中频频出现的“除本法有规定的外,由公司章程规定”和“公司章程另有规定的除外”印象深刻。

不论是在深化国企改革中,还是依法治企推进企业法治建设中,制定好公司章程、恪守公司章程无疑非常重要。

对于一个具体的国有企业而言,要制定好自己的公司章程,应当坚持“守法自治”的原则。

一方面,要按照《公司法》、《民法典》和《企业国有资产法》等法律,22号文、36号文、《中国共产党国有企业基层组织工作条例(试行)》、《国有企业公司章程制定管理办法》和《意见》等政策法规,参照《中央企业公司章程指引(试行)》,认真、全面地制定合法合规的公司章程。

另一方面,要合理充分地运用法律赋予企业章程自治的权利,国有(控股)股东应与其他股东充分协商,合理制定章程条款,切实维护各方股东权利。

着重规定清楚股东(出资人)、股东(大)会、董事会、经理层、监事会、党组织和职工代表大会的治理定位和主体权责。

当前,对多数国有企业而言,在制定或修订公司章程中需要格外重视的有两点:

一是,党的领导依法、明确地落实。

二是,各治理主体权责厘清并法定化、透明化。

党的领导方面:党委(或党组,下同)作为领导主体把方向、管大局、促落实,具有人财物重大事项决策权且不设党委的独立法人企业的党支部(或党总支,下同)对企业重大事项进行集体研究把关。

尤其要提请企业高度重视、务必考虑的是:应将党的领导融入公司治理的事项(确定原则)、前置程序、交叉进入其他治理主体党组织成员必须按照党组织集体决策的意见参与议事表决等事宜纳入公司章程。

例如,在前置程序方面规定:国有企业重大经营管理事项必须经党委(党组)研究讨论或具有人财物重大事项决策权且不设党委的独立法人企业的党支部集体研究把关后,再由董事会或者经理层依照规定程序作出决定。

在公司法暂未将党组织前置明确纳入国家法律之前,将党组织前置明确纳入公司章程后可获得《公司法》第二十二条(股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程,或者决议内容违反公司章程的,股东可以自决议作出之日起六十日内,请求人民法院撤销)赋予的撤销请求权,党组织的前置权将由政策文件类规定不遵守也难受法律保护的不利情境,上升到受法律保护、法院支持的有利地位,依法夯实党的领导在国有企业中的实现。

毕竟,受困于党组织前置未纳入公司章程导致党组前置缺失却不影响股东会决议效力的最高法再审判例(参照2021最高法民申 3524 号),就在不久之前就真实发生过,也被大家热议过。

董事会作为经营决策主体方面:明确规定其定战略、作决策、防风险的基本职责,并将体现治理定位和基本职责的职权规定清楚。

同时为确保公司章程的适度稳定性,建议将纳入年度动态管理的进行授权的规定在公司章程中做接口性表述,具体授权事项尤其是量化类情况纳入单独的授权决议和清单之中,共同确保职权收到法律有效保护。

经理层作为执行机构和日常经营管理主体方面:明确规定谋经营、抓落实、强管理的基本职责,并将体现治理定位和基本职责的职权规定清楚。

其他主体可做类似规定,从公司章程的角度确保各治理主体不缺位、不越位,不相互替代、不各自为政。

股东和集团采用治理型管控方式依法参与治理

《意见》指出:多元投资主体企业严格依据法律法规、国有资产监管规定和公司章程,明确股东权利义务、股东会定位与职权,规范议事决策方式和程序,完善运作制度机制,强化决议执行和监督,切实维护股东合法权益。

国有企业尤其是二级及以下企业几乎没有例外的需接受集团管控,差别在于不同企业的不同特点和实际情况,从管控事项或重点的角度分类,多数企业在运营型管控、战略型管控和财务型管控中选用一种或并用两种模式。

随着混改的重点由“混资本”转向“改机制”和依法治企进程的加快,治理型管控的要求或倡导越来越突出。

治理型管控最能体现依法治企的要求,特别是治理型管控方式下股东或控股股东管控的实现方式和程序方面。

治理型管控应当是依法治企下集团管控实现方式的理想方式,尤其是对相对控股的混改企业。

治理型管控方式下,国有股东应当在现代企业制度框架下遵循公司法、按照市场化规则,以股东角色和身份参与企业决策和经营管理,不干预企业日常经营。

股东以资本为纽带,按照出资份额通过股东(大)会表决、推荐董事和监事等方式行使股东权利,实施以股权关系为基础、以派出股权董事为依托的治理。

治理型管控方式下,股东会是公司的权力机构。股东会主要依据法律法规和公司章程,通过委派或更换董事、监事(不含职工代表),审核批准董事会、监事会年度工作报告,批准公司财务预决算、利润分配方案等方式,对董事会、监事会以及董事、监事的履职情况进行评价和监督。

需要特别提醒的是:治理型管控更多地作为一种依法规范的管控实现方式,并不否定或替代按照管控内容分类的运营型管控、战略型管控和财务型管控模式。

不论在哪种治理管控模式下,我们建议在管控方式实现形式和行权程序上尽可能向治理型管控方式靠拢。

对于纳入集团管控的事项应尽可能减少或避免行政性、机关化直线管控实现的方式,将集团对合理管控事项的管控方式合理嵌入到子企业的公司治理框架下,以治理主体依法按章程行权的方式实现管控意图。

董事会依法科学决策

在制定并遵循好公司章程和股东依法行权的基础上,要依法落实好公司法规定的董事会各项法定职权,并在董事会成员结构中配齐具有法律专业背景或擅长解决法律问题的人员。

董事会应当推动完善合规体系和违规责任追究的建立健全和有效运作,确保企业法治化建设有机融入公司治理和管控中。

董事会研究讨论或审议涉及法律合规相关议题时,应将合法合规性审查和重大风险评估作为重大决策事项必经前置程序,在该类议题的决策过程中还应落实总法律顾问列席董事会的制度,为董事会研判决策事项的风险与收益的综合平衡性时提供专业支持。

此外,还应依法规范参与子企业公司的治理,按照治理型管控方式对子企业实施管控,防范公司人格混同后遭受人格否认的法律风险。