近年来随着国企改革的持续深入,国有企业下属子公司董事会建设取得显著成效,已实现董事会应建尽建,解决了“有没有”的问题。但从实操结果来看,部分企业对于政策要求的理解和执行存在偏差,过于强调“尽建”,而忽略了“应建”这一前提,致使前期一窝蜂建子公司董事会,现在又面临取消子公司董事会的境地。

如何避免子公司董事会建设的盲目性,走好“建立科学、理性、高效的董事会”之路,是国有企业面临的重要课题。董事会不是有就好,董事也不是越多越好,作为决策机构,需要保证必要的效率。因此,子公司董事会的构成设置和成员数量既要符合法律法规的要求,还要考虑到企业规模、业务特点和实际管理状况等,这样方能搭建以子公司董事会为基础的治理管控和授权体系,优化企业总部行权模式,提高子公司运行效率。

满足“应建”前提——是否符合法规政策的“基础要求”

新公司法规定,有限公司董事会成员为3人以上,这意味着国企下属子公司如需设立董事会,其成员人数至少为3人。同时,新公司法取消了人数上限,赋予有限公司更大的灵活性,公司应根据自身的实际情况和治理需要来确定合适的董事会规模。

而按照国务院国资委对中央企业董事会建设的要求,规模较小或者股东人数较少的有限公司,如存在市场化程度较低、目标客户和市场较稳定,或者业务类型单一且投资事项少,或者拟实施重组、对外转让或停业、清算注销,或者无实际经营活动等情况的子公司,可以不设董事会,仅设一名董事。

优化规模结构——规模结构与业务特点是否相匹配

对国企来说,下属子公司往往在业务规模、市场定位、业务类型、发展阶段等方面存在差异。例如从业务类型看,有的属于主业核心业务板块,有的属于战略性新兴业务板块,有的属于支持性辅助性业务板块,有的则属于培育孵化业务板块,这就需要分类判定。

业务规模方面,一般而言,子公司业务规模越大,需要的决策支持越多,因此可根据实际需要增加董事人数,以满足治理需求。

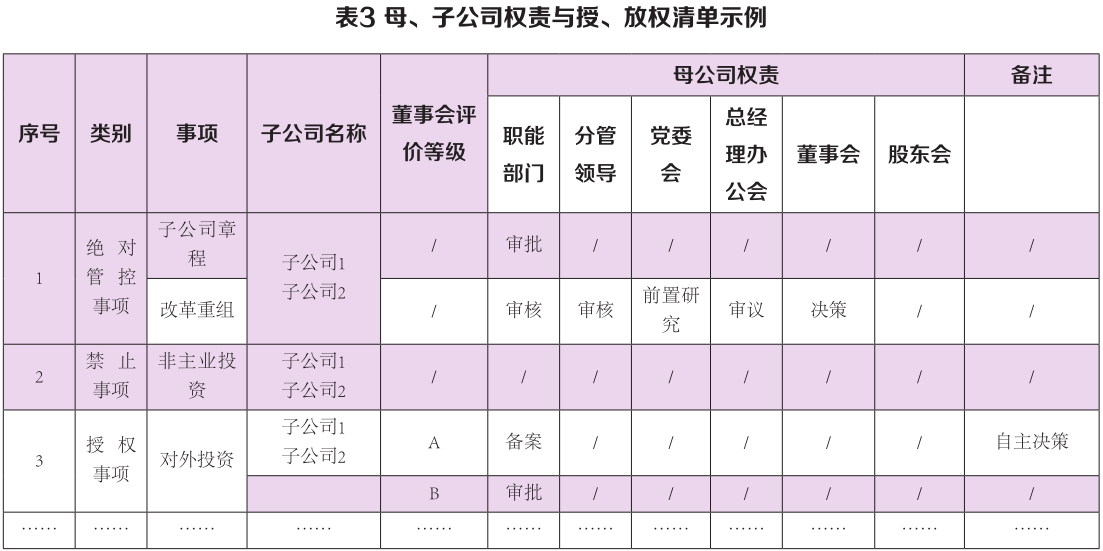

市场定位方面,主业核心业务板块本身的业务能力和管理基础较好,治理决策主要依据总部核心业务发展思路实施落地,因此不宜增加董事会成员数量。而支持性辅助性业务,其在多数情况下是为公司传统主业做支撑配套,与传统主业管理一体化程度高,也不宜增加董事会成员的数量。对于战略性新兴业务板块,总部自身没有太多经验积累,决策风险高,需要更多具备专业背景的董事参与决策,这时可以考虑选聘该领域的专家担任董事。而培育孵化业务板块属于新产业领域,客观上需要引入更多经验丰富、专业能力强的董事会成员(见表1)。

提高决策理性——依照管理成熟度调整董事会规模结构

董事会规模结构应与企业管理成熟度的水平相适应,以提高“决策理性”,确保公司治理的有效性。

子公司的管理成熟度较高,意味着其管理团队经验丰富、组织结构健全、内部控制完善,企业整体治理管控处于良好状态,不宜调整董事会成员。相反,在管理成熟度较低的子公司中,可能存在组织结构不健全、管理流程不完善、内控失效等问题,侧面反映其决策存在问题,此时需要结合董事的履职评价,适当调整派出董事,补强专业董事,提高决策理性。

管理成熟度评价方面,如今有较多企业管理模型被广泛应用,这些模型评价维度的具体内容不一,优势和价值迥异。董事会作为企业的决策机构,其优化所挂钩的评价维度应以宏观指标为主,可包含子公司近三年经营指标完成情况、制度体系建设情况、董事会评价情况,以及子公司近三年在质量、健康、安全、环境等方面是否存在重大缺陷,在纪检、审计、巡视巡察方面是否存在负面事项和问题(见表2)。

促进高效运行——构建以董事会为基础的治理管控和授权体系

根据新公司法,如果集团或者母公司在事实上存在指挥子公司的行为,损害子公司或其股东利益的,则要承担连带责任。因此,国有企业如果延续传统集中型管控的模式,有可能触及新的法律法规风险。

结合公司治理的内涵与要求,国有企业从长期发展看,应结合下属子公司的业务类型,探索优化行权模式,降低直接干预,研究动态差异化授、放权机制,以提高下属子公司竞争力,实现母公司投资收益。

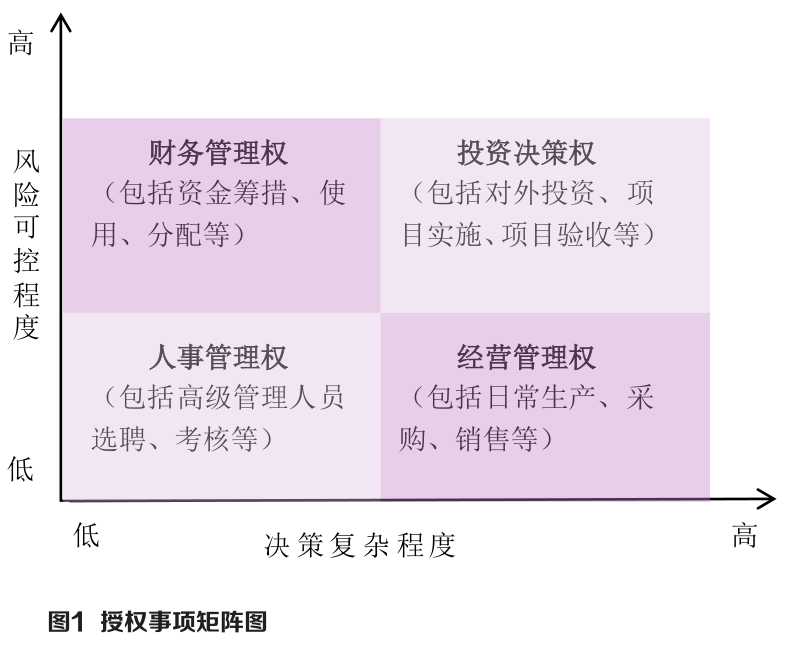

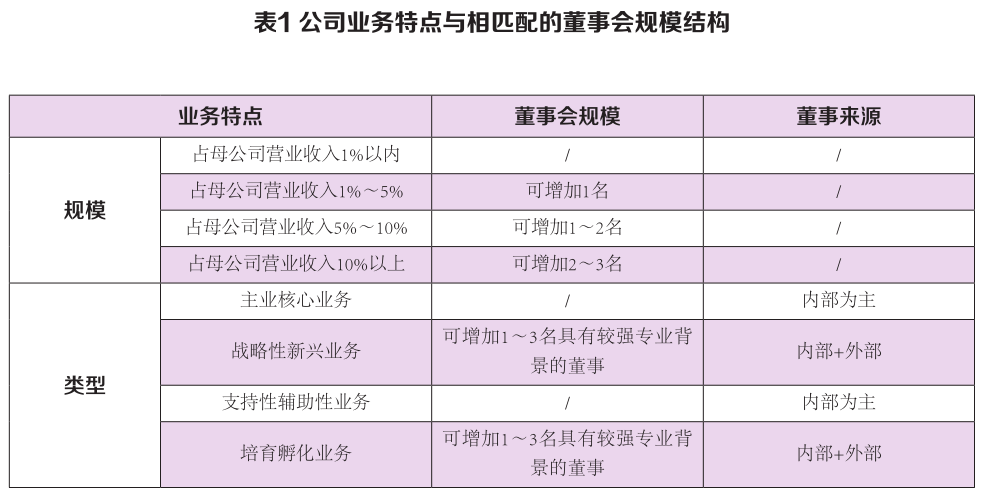

具体来讲,国有企业应坚持对各类授权事项“可授可收”,以“董事会评价+动态调整”为手段,建立健全对子公司董事会适度授权、分类管理、有效监督的动态授权管理机制,形成授权、监管、评价、调整的闭环管理体系。授权过程中,应制定母、子公司权责与授、放权清单,落实精细化管理。横向上,可根据权责进行划分,明确各类事项涉及公司总部的层级,以及最终决策主体。纵向上,可根据事项进行分类,例如绝对管控事项,包括子公司章程、主责主业、改革重组、年度经营计划等重大事项;禁止事项,禁止子公司从事的业务活动或者非主业投资等;授权事项,根据子公司董事会建设水平谨慎授权,考量决策复杂程度、风险可控程度,给予一定权限内的经营管理权、投资决策权、财务管理权和人事管理权等(见表3、图1)。