什么是穿透式监管?

“穿透式监管”的概念最早起源于金融领域,是当前金融领域包括机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续性监管在内的“五大监管模式”之一,旨在透过金融产品的表面形态,按照“实质重于形式”的原则深入剖析和甄别金融业务和行为的实质,据此明确监管主体和适用规则,对金融机构实施全流程监管。

20世纪90年代以来,金融领域的技术创新和产品创新速度显著加快,新的产品往往具有多层嵌套式和复杂的结构,仿佛一层的厚重“迷雾”,使传统监管方式难以“穿透”,增加了系统性金融风险,亟需引入新的监管方式和理念。穿透式监管由此提出,旨在透过金融产品的表面形态,按照“实质重于形式”的原则深入剖析和甄别金融业务和行为的实质,据此明确监管主体和适用规则,对金融机构实施全流程监管,以确保金融市场的公平、透明和合规运作。这种监管方法有助于提升金融市场的稳定性,避免资本通过精巧的产品结构设计躲避传统金融监管体制。穿透式监管在我国正式提出是在2016年10月13日,国务院办公厅发布的《互联网金融风险专项整治工作实施方案》中,明确提出要采取“穿透式”监管方法整治互联网金融行业风险。

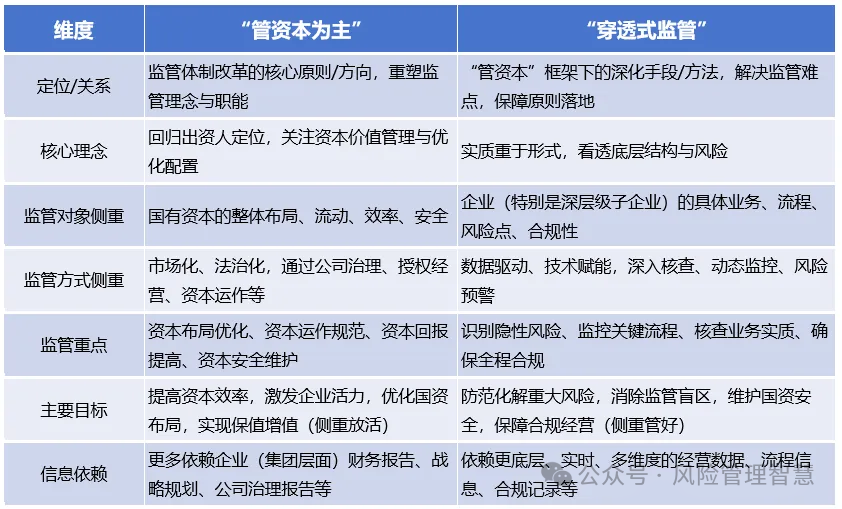

除了金融领域,穿透式监管目前已经在国资监管等领域得到了应用和发展。国资监管穿透式监管以问题为导向,综合运用各类监管工具和手段,贯穿产业全链条、全环节、全要素,旨在对问题食品及其相关产品进行溯源查处,对相关生产经营主体行为开展全面监管,对行政监管主体行为开展监督指导。穿透式国资监管通过大数据、云计算等技术手段实现对企业经营状况的实时、准确感知,有助于绘制企业“监管画像”,提升监测预警和风险防范能力。

国资国企的“穿透式监管”,是一个新提法,也是近期热门话题。例如,国资委近日印发的《关于做好2025年中央企业内部控制体系建设与监督工作有关事项的通知》中,就频繁提及“穿透式监管”。

1.为什么要提“穿透式监管”?

“穿透式监管”的基本背景有二:

一是数字化和AI的发展为“穿透式监管”提供了条件和手段。

传统层级式管理是建立在分权、授权基础上,强调压实各个层级的监管责任,是在管理幅度扩大、管理复杂度升高而管控技术手段相对欠缺情况下,依托“人管”的一种监管模式。而穿透式监管,是在系统内数据信息高度透明、基于数据的智能化管理充分到位情况下的“技管”监管模式。层级式授权管理和扁平化穿透管理并没有绝对的孰优孰劣,只是不同环境和手段下的谁更适用的问题。在数字化和智能化时代,基于“技管”的穿透式监管,保障了监管的集中性、统一性、高效性、精准性和即时性,很有可能是集团管控的大趋势和大方向。

二是新时代国有企业的使命和定位为穿透式监管提供了环境和土壤。

国有企业是中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础,是我们党执政兴国的重要支柱和依靠力量,是国民经济和社会稳定的“压舱石”和“稳定器”。国有企业背负着国家安全、产业升级、民生保障的重大国家使命和社会责任,和单纯追求利润的一般市场化企业有明显区别。国有企业要“放得活”,“管得住”是绝对的前提和基础。尤其是当前国际形势风云变换的复杂背景下,国有企业面临百年未遇大变局、大时代,迫切需要通过强化监管控制系统性风险,增强国有经济的控制力和影响力。

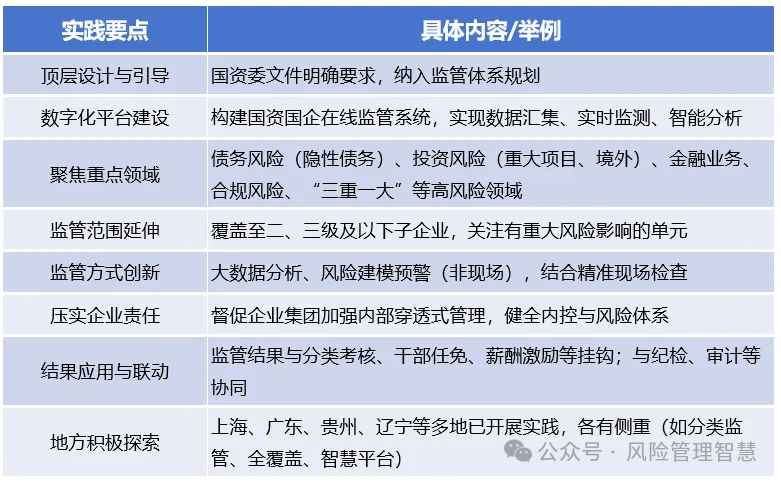

2.如何开展“穿透式监管”?

对穿透式监管性质的认知,应该有以下两点:

一是穿透式监管聚焦重大事项和重要风险,而不是面面俱到。

穿透式监管范围总体限定在监管对象“三重一大”事项,关注监管对象重要风险变化和防控情况,不是眉毛胡子一把抓,事无巨细都要放到显微镜下审视和过问。穿透式监管不会干涉企业的具体经营,不应打乱企业正常节奏。

二是穿透式监管,重点是强调 “知情权”、“监督权”,是要提升监管效率,而不是扩大“决策权”、“干涉权”,不是实施“权力集中”和“经营干预”。

借助数字化手段,穿透式监管有利于全面、及时掌握被监管企业重大事项和重要风险的细节,消除了监管双方在信息内容和信息获取时间上的不对称性,有助于监管人对违规决策及时纠偏,对重大风险及时提示和提供解决方案。一般而言,穿透式监管不会调整公司章程约定的股东对经营层的授权范围,不会变动公司治理的原基本格局,穿透式监管实施依旧要遵循法人治理结构,不是简单的行政式管理。

3.如何保障“穿透式监管”效果?

一是端正认识是前提。

穿透式监管,不要理解为“收权和放权”、“管死和放活”的简单选择,而是国有资产监管随着时代环境变化的适应性变革和重塑。

二是提升数字化能力是关键。

数字化能力提升了,穿透式监管才具备条件。缺乏数字化基础的穿透,只能是“穿”而不“透”,反倒把原来相对有效的管控体系搞乱了。

三是配套制度建设是基础。

穿透式监管的实施,不管是监管人还是被监管对象,势必带来权责重构和流程变革,信息收集、传递、报送、分析处理和围绕信息的决策都会发生相应的变化,要做好相关制度的配套工作。